知って備える!PMS(月経前症候群)

「なんだかイライラしてしまう」「体がだるい」「気分が沈みがち」と感じることはありませんか?

その症状、もしかしたらPMS(月経前症候群)かもしれません。

PMS(月経前症候群)は、月経の3日〜10日前に現れる身体的、精神的な症状のことです。

症状は人によって様々で、強い眠気を感じたり、情緒が不安定になってしまったりと様々です。

この記事では、PMSの原因や症状、体への影響について詳しく解説し、PMSと上手に付き合うための方法をご紹介します。

PMS期間の過ごし方やケア方法についても具体的にご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

PMS(月経前症候群)とは

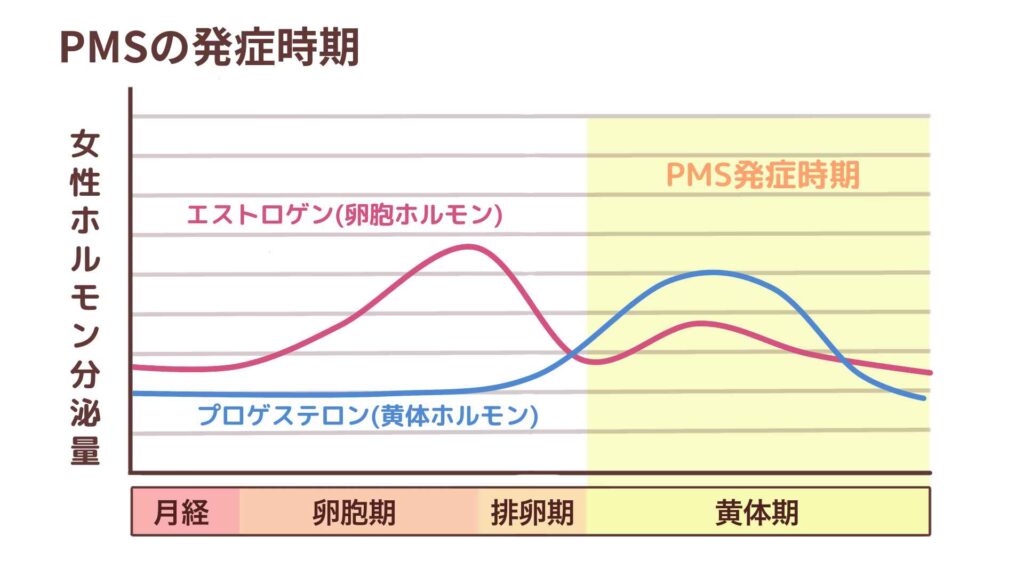

PMSの詳しい原因はまだわかっていませんが、女性ホルモンの急激な変動が関係していると考えられています。

排卵から月経までの期間である黄体期に、女性ホルモンであるエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)が多く分泌されます。

二つの女性ホルモンが急激に増えたことにより、身体や脳に影響が出ていると言われています。

また、PMSの精神的症状には、セロトニンという脳内の神経伝達物質が関与していると考えられています。

セロトニンは気分を安定させる役割を持ち、他の精神伝達物質であるドパミン(喜・楽)やノルアドレナリン(怒・驚)の調整も行います。

女性ホルモンであるプロゲステロン(黄体ホルモン)が減少することで、セロトニンなどの神経伝達物質がうまく働かなくなり、精神的な症状が引き起こされる可能性があります。

以上のように、様々な原因が考えられていますが、明確な原因についてはまだ分かっていません。

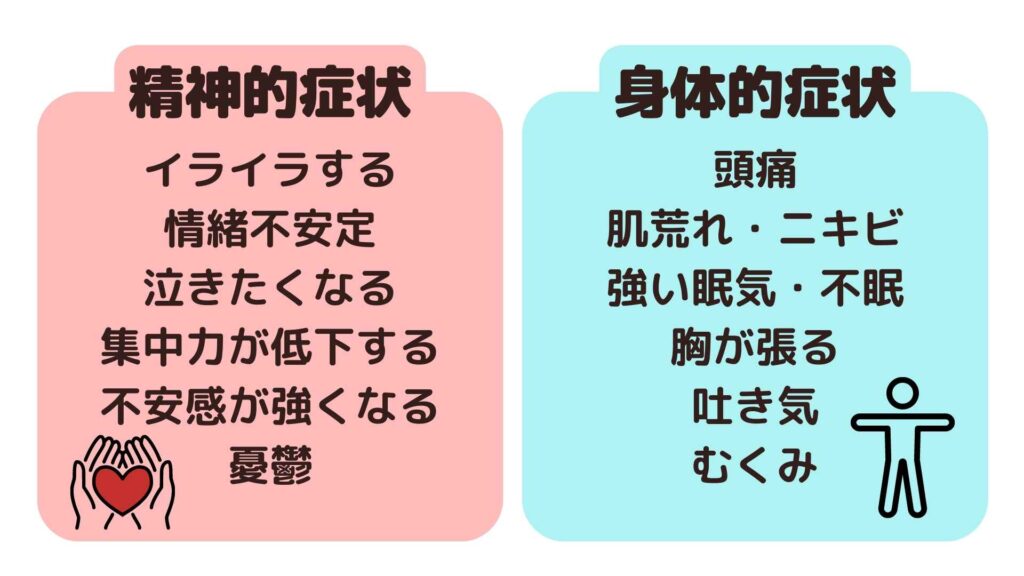

PMSの症状

PMSの症状は大きく分けて『精神的症状』『身体的症状』の2つに分けられます。

これは代表的な症状の一部であり、他の症状としては、腹痛や倦怠感などがあります。

PMSの症状は、個人差がとても大きいのが特徴で、

人によって症状が違うのはもちろん、体の調子や環境によっても変わってしまいます。

PMSとの付き合い方

PMSは人によって症状が様々なため、対処法も自分に合ったものを選ぶことが大切です。

今回は簡単にできるPMSを少しでも和らげるためにできる5つの付き合い方をご紹介します。

1. 症状の把握

自分のPMSの症状を理解し、どのような変化や不快感が月経周期の前に現れるのかを把握しましょう。

日記やアプリを活用してその日どんな症状があったのかを記録すると、パターンを把握しやすくなります。

また、自分の月経周期を把握しておくことで、PMSになる大体の日時が分かるため事前に備えておくことができます。

2.規則正しい生活

PMSの期間中はできるだけストレスを軽減し、規則正しい生活リズムを保つことが大切です。

十分な睡眠を確保し、バランスの取れた食事を心掛けることで体調の安定が期待できます。

また、PMSの期間中はアルコールやカフェインの取り過ぎに十分注意しましょう。

アルコールやカフェインは身体にとって刺激が強いため、PMSが悪化してしまう可能性があります。

3.エクササイズ

ウォーキングやストレッチなどを取り入れることで、身体の緊張をほぐし、心身のリラックスを促すことができます。

また、外に出て自然に触れ合ったり、太陽を浴びることで睡眠の質の向上も期待できます。

PMSの症状によっては、外出が難しい場合もあります。

その時は、室内で出来るヨガやお風呂上がりに軽いストレッチを行うなど、できることから始めてみましょう。

4.休息とリラックス

PMSが重くなる原因にはストレスが関係していると言われています。

仕事や学業、人間関係などで思っている以上に心は疲れているため、休息が必要不可欠です。

趣味を楽しんだり、温泉やアロマで癒されたりなど、普段よりも多く休養を取ることを意識してみましょう。

5.助けを求める

PMSの症状が重い場合などは、医師やカウンセラーに相談しましょう。

適切な治療やサポートを受けることで、症状の軽減が期待できます。

また、自分のPMSの症状を家族に伝えることも大切です。

PMSの症状によって感情の起伏が激しくなり、家族やパートナーとの衝突が増えるケースが多くあります。

事前になりやすい症状を伝えておくことで、自分自身が安心できることはもちろん、家族やパートナーの協力を得られるかもしれません。

PMSは個人差が大きく、対処が難しいですが、これらのアプローチを取り入れることで症状を和らげられます。

自分の症状にあった対策をして、快適に過ごしましょう。

最後に

本記事では、PMSとその付き合い方についてご紹介してきました。

PMSは女性の多くが経験する月経前の身体的・精神的な症状です。

バランスの良い食事や適度な運動、十分な休息などの心身のケアを意識して行うことが大切です。

一人で抱え込まず、医師などの専門家や家族友人などに相談し、症状の緩和に努めていきましょう!